La actual La Paz era parte de un valle muy

rico en oro, por lo cual se denominó Chuquiago

Marka. Durante el período prehispánico, este

próspero valle fue el asentamiento de poblados

correspondientes a Tiwanaku, a los desarrollos

aymaras y posteriormente a los incas. Es por ello

que varios lugares de la actual ciudad presentaron

y aún presentan evidencias arqueológicas

que comprueban este hecho (Aranda y Lémuz,

2010).

En un trabajo arqueológico reciente, se

sistematizaron los diferentes periodos de asentamiento

desde el Formativo (1500 a.C.-400 d. C.)

hasta la época Inca (1471-1500 d:C.) (Ibid.), constatando

alrededor de 3000 años de poblamiento

de este valle. En los periodos más tempranos, la

dinámica prehispánica parece corresponder a lo

que ocurría a nivel de la cuenca del Titicaca. Sin embargo, en el denominado periodo de Desarrollos

Regionales (1200-1400 d. C.), luego de

la caída de Tiwanaku, se empieza a observar un

panorama multiétnico:

Entidades Pacajes, Lupacas, Chinchas, Canas

y Canchas habrían de asentarse en zonas como

Achumani, Aruntaya, Mallasilla, Chicani, Hampaturi,

Apaña, Miraflores y Ovejuyo, dejando

como evidencia torres funerarias elaboradas en

adobe y piedra… un símbolo de poder étnico…

(Aranda y Lémuz. 2010: 61)

Como es posible observar, ni la presencia

de Tiwanaku marcó la identidad local, la cual

estuvo siempre ligada a una multietnicidad que

se distingue ya en el periodo de Desarrollos

Regionales. Este aspecto se hizo más evidente

en el periodo de ocupación Inca, el que se caracterizó

por el desplazamiento y asentamiento de

mitmas de diferentes Señoríos, impuestos por la

administración imperial (Fig. 105). En esa época

existía un manejo dual del espacio en La Paz, a

cuya cabeza, Anan y Urin, estaban los caciques

Quirquincho y Otorongo (Torres, 2004). En

versión de Aranda y Lémuz:

La incursión Inca en el entonces denominado

valle de Chuquiapo, habría de caracterizarse por el

desplazamiento y asentamiento de mitimaes de diferentes

Señoríos impuestos por la administración

incaica… La fuerte resistencia que se presentó al

avance incaico en la región determinó el traslado

de grupos étnicos lupacas (provenientes del área

circunlacustre), pacajes (nativos del Sur del lago

Titicaca), canchas (oriundos del altiplano), cañaris

(originarios de la región del Cañar en Ecuador),

canas (procedentes del Norte del lago Titicaca),

chinchaysuyos (naturales del Norte peruano) entre

otros… (Aranda y Lémuz, 2010: 61).

El motivo de esta dinámica fue el aprovechamiento

del recurso aurífero del río Choqueyapu,

recurso probablemente utilizado

desde tiempos de Tiwanaku, el cual motivó la

presencia imperial en la región. Son los documentos

del siglo XVI los que relatan acerca del

desarrollo de la actividad minera en La Paz, pero

se registran también algunos restos arqueológicos

que denotan la importancia del valle para

los incas, como los asentamientos registrados

en la actual zona de San Sebastián y de Inca

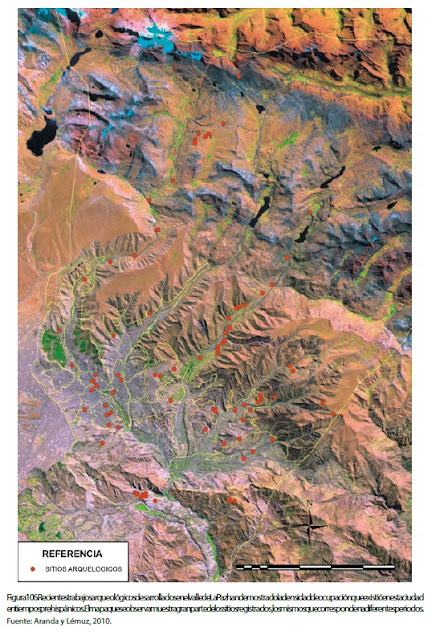

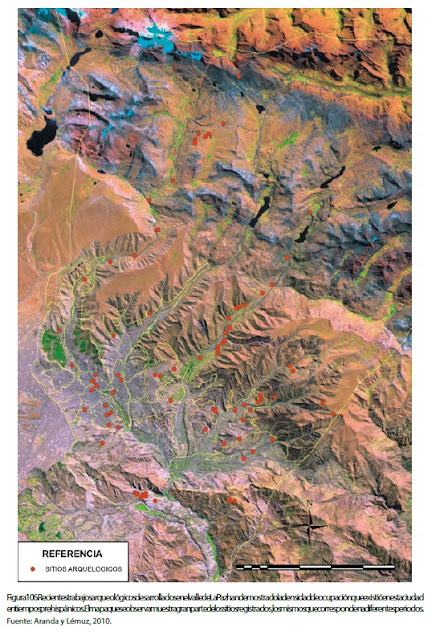

Llojeta (Fig. 106).

Este último sitio es donde a mediados del

siglo XX se registraron artefactos de élite. Los

importantes hallazgos realizados dan cuenta

del establecimiento de grupos sociales de alta

jerarquía, los cuales probablemente eran parte

del aparato de control de la actividad minera en

tiempos de los incas.

Durante ese tiempo, los caciques indígenas

dependían del Inca, quien había conquistado

estas tierras, haciendo que el asiento aurífero de

Chuquiabo perteneciera a la momia de Huayna

Capac. La noticia más antigua que se tiene sobre

esos hechos data de 1535, pues Sancho de la Hoz

menciona:

las ricas minas de oro de aquella provincia del

Collao están más allá del lago (en un lugar) que

se llama Chuquiabo. Están las minas en la caja

de un río… hechas a modo de cuevas a cuya boca

entran a escarbar la tierra… (tomado de Torres,

2004: 1).

|

| Figura106. Recientes trabajos arqueológicos desarrollados en el valle de La Paz han demostrado la densidad de ocupación que existió en esta ciudad | entiempos prehispánicos. El mapa que se observa muestra gran parte de los sitios registrados, los mismos que corresponden a diferentes periodos. |

Desde 1534, Francisco Pizarro se adjudicó

las minas y continuó su explotación en tiempos

coloniales. Sin embargo, se sabe que para 1548,

año de fundación de la ciudad de La Paz, las vetas

de oro estaban completamente agotadas y las

bocaminas abandonadas (Torres, 2004).

Al parecer, las razones para elegir el sitio de

fundación de la actual La Paz fueron la provisión

de agua y leña, y su posición en el límite étnico

y punto de encuentro entre cuatro de los corregimientos

indios: Larecaja, Sica Sica, Omasuyos

y Pacajes. Su ubicación geográfica y ecológica

también fue relevante, pues el valle se encontraba

cerca del altiplano y del lago Titicaca, y en la ruta

del camino principal Urcosuyo del Capac Ñan,

que era paso obligado para ir desde Lima hasta

Potosí. Al mismo tiempo, este espacio posibilitaba

el contacto con el mundo amazónico a través

de los Yungas, aspectos que también explican la

multietnicidad antes mencionada.

En Churubamba se encontraba un poblado

indígena, el que al parecer correspondía a una

élite local gobernada por el cacique Quirquincho.

Sobre este poblado se fundó el barrio de San

Sebastián, con pobladores originarios y mitmas

collas traídos por los incas, muchos de los cuales

eran forasteros que trabajaban en los obrajes de

telas de los jesuitas. Los resabios de población

quechua, resto de la dominación inca, fueron

reducidos en la –hoy desaparecida– parroquia

de Santa Bárbara (Ibid.).

Entonces, la nueva ciudad fue estructurada

en una lógica dual india-española. El centro

criollo fue establecido en torno a la Plaza Mayor

(hoy plaza Murillo), habitado por los criollos,

españoles y mestizos. En cambio, la periferia

estuvo limitada por los ríos Choqueyapu y Mejavira,

área habitada por los indios, al otro lado

de la actual avenida Mariscal Santa Cruz, donde

se encontraba la iglesia de San Francisco. Este

panorama poblacional es el que se observaba a

mediados de 1500 en el valle de La Paz.

Similar situación parece haberse dado en

otras regiones de los Andes Centro Sur por la explotación de oro. Casos concretos son las

minas Chichas y las de Porco, las que según

Pedro Sánchez de la Hoz, secretario de Francisco

Pizarro, fueron las que más se explotaron

durante este periodo. Según las investigaciones

históricas, en Porco estaban ubicadas las minas

de plata, al igual que un importante centro ritual

que atraía peregrinos de los Andes del Sur (Van

Buren, 2003). Al parecer, el mineral existente y

todo el contexto natural de la huaca gozaban de

una importante significación espiritual para los

indígenas prehispánicos.

La conquista de la región por parte de los

incas estuvo motivada fundamentalmente por los

abundantes recursos minerales. Las investigaciones

arqueológicas han corroborado el desarrollo

de la actividad minera imperial, la que –según

cronistas españoles– produjo buena parte de la

plata que se utilizó para decorar el Templo del

Sol en Cusco (Van Buren, s/f ). Los restos registrados

en Porco muestran una infraestructura

centralizada, con instalaciones para la vivienda,

el almacenamiento, la administración, la minería

y procesamiento de minerales (Ibid.). También

en función de datos históricos, se plantea que en

Porco existían trabajadores de la mit’a, reclutados

en forma rotativa de entre los grupos conquistados,

además de yanakunas.

Cada sitio construido por los incas parece

haber sido re-ocupado por poblaciones relacionadas

con el procesamiento de metales, siendo

muy variada la tecnología que se utilizaba para

el beneficio y refinado de los minerales. Tanto el

registro histórico como el arqueológico indican

que la explotación de los depósitos de plata era

descentralizada y se realizaba en pequeña escala

(Van Buren, s/f ). Parte de la tecnología empleada

consistió en el uso de huayrachinas u hornos de

viento, que servían para fundir el mineral de plata.

Dicha tecnología fue utilizada también durante

la época Colonial, teniéndose incluso registros

contemporáneos de su uso.

No hay comentarios:

Publicar un comentario