Temas

- 6 de Agosto

- Academia Boliviana de Historia

- Batalla de Aroma

- Batalla de Ayacucho

- Batalla de Bahía

- Batalla de Ingavi

- Batalla de la Tablada

- Batalla de Suipacha

- Batalla del Alto de la Alianza

- Beni

- chu

- Chuquisaca

- Cochabamba

- Deportes

- Día de la Madre

- Día del Maestro

- Día del Mar

- Día del Periodista

- Día del Trabajo

- Días Especiales

- Dictadura

- Economia

- Efemerides

- El Alto

- El Chaco

- El Litoral

- Elecciones

- Exploradores

- Fotos

- Golpes de Estado

- Guerra de la Independencia

- Guerra del Acre

- Guerra del Chaco

- Guerra del Gas

- Guerra del Pacifico

- Guerra Federal

- Guerrilla de Teoponte

- Guerrilla del Che Guevara

- Heroes

- Héroes

- Heroinas

- Himnos

- Historia prehispánica

- Historiadores

- Incas

- Industria

- Juan Mendoza y Nernuldes

- La Audiencia de Charcas

- La Colonia

- La Conquista

- La Paz

- Leyendas

- Mineria

- Monumentos

- Notas de Interes

- Oruro

- Pando

- Período Formativo

- Personajes

- Potosi

- Presidentes

- Revoluciones

- Santa Cruz

- Señorios

- Simbolos Patrios

- Tarija

- Tierras Bajas

- Tiwanacu

- Tratados

- vide

- Videos

Buscador

miércoles, 28 de septiembre de 2022

martes, 27 de septiembre de 2022

lunes, 26 de septiembre de 2022

Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - El reparto de encomiendas de La Gasca

“Según refiere Levillier, La Gasca distribuyó 150 encomiendas por un valor aproximado 1 400 000 pesos de

oro en el conocido reparto de Huaynarima. Aunque en general las cifras para la época son imprecisas, en el

caso de La Gasca, la imprecisión es aún mayor. Así, por ejemplo, Assadourian menciona 339 encomiendas

por un total de 1.860.000 pesos, como pertenecientes a la tasación de La Gasca, esto daría un promedio

de 5.487 pesos por encomienda, en tanto que, la estimación citada del reparto de Huaynarima arrojaría un

promedio de 9.333 pesos por encomienda. Por su parte, Hampe, sobre la base de un documento hallado en

el Archivo de Simancas, señala 363 encomiendas por un total de 1.400.000 pesos, arrojando así un promedio

de 8.537 pesos por encomienda, con lo cual se puede asumir que los repartos originales de Cajamarca y el

Cusco, sumaron 3.020.565 pesos ensayados”.

Fuente: Noejovich, 2009.

domingo, 25 de septiembre de 2022

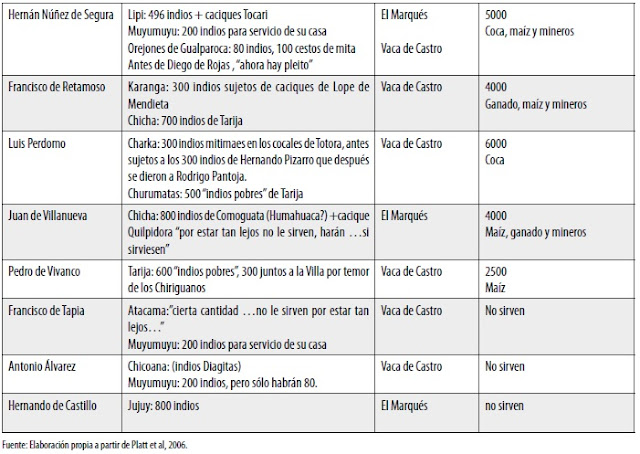

Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - Encomiendas y encomenderos

La encomienda era la entrega de los grupos de

indígenas en “custodia” a los conquistadores. Se

trataba de una forma de organización originada en

la Reconquista, que llegó a América a través de las

primeras empresas de colonización realizadas en el

Atlántico. Los conquistadores del Perú no venían

directamente de España; habían participado en

las campañas en Mesoamérica y recibían como

merced real una recompensa por sus servicios:

población indígena asentada en un territorio determinado que quedaba bajo su responsabilidad

y control. Como “vasalla” del rey, la población

indígena debía dar un tributo a la Corona a cambio

del usufructo de las tierras y la Corona transfería

al encomendero el derecho de la percepción del

tributo y el beneficio de toda clase de servicios.

El señor de indios estaba obligado a ofrecer

servicio militar a la Corona en el territorio de

su jurisdicción y, según el acuerdo inicial, los

encomenderos debían evangelizar a los indios

que les habían sido encomendados y encargarse

de diversas funciones, pero estas funciones no

llegaron a ser cumplidas. Al encomendero le

importaba de manera prioritaria la explotación

y movilización de la mano de obra de los indios

que se le había entregado y el pago del tributo en

producción agrícola, ganadera, extractiva y artesanal. La tributación en especies fue importante

y llevó al desarrollo temprano de un mercado

interior. Los encomenderos comercializaban los

tributos de su encomienda y los convertían en

ganancias que muchas veces usaban para invertir

en comercio o minería, actividades para las que

también tenían a su alcance mano de obra barata

o gratuita con los indios de su encomienda. Esta

situación privilegiada les proporcionaba reconocimiento social, y posibilitaba su participación en

las decisiones de la administración local y regional. Varios autores coinciden con James Lockhart

(1982) que considera que las encomiendas fueron

un “instrumento fundamental” en la primera fase

del Estado colonial.

El primer reparto de las encomiendas se realizó en 1538 cuando se entregaron las tierras del

Collao y Charcas, pero fue necesario otorgar más

tierras puesto que muchos españoles quedaron

descontentos. En 1540 se realizó segundo reparto

al sur del Cusco. Así fue cómo se concedieron las

encomiendas en la lejana zona de Tarija, al sur de

Charcas. Según algunos investigadores, Francisco

Pizarro conocía las características de la zona y las

poblaciones que la habitaron por medio de quipus

incaicos que se encontraban en Cusco o bien pudo

recibir la información del conquistador Diego

de Rojas que realizó la primera visita a la región.

Francisco Pizarro encomendó poblaciones que habitaban los valles orientales de Tarija en beneficio

de Francisco de Retamoso y Alonso de Camargo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas

concesiones de encomiendas se referían a espacios

aún no conquistados y poco o nada conocidos:

algunos de sus beneficiarios no pudieron gozar

de las mismas porque las poblaciones indígenas se

encontraban totalmente fuera de su dominio como

sucedió en Santa Cruz o en los llanos de Manso.

Barnadas (1973) calificó este tipo de encomienda

como “encomienda nominal”; se trataba de un

repartimiento de “indios no pacificados”, que no

tuvo efectos económicos para el encomendero

(Oliveto, 2012).

En 1541, a la muerte de Francisco Pizarro,

los encomenderos no eran muchos en la región

andina y constituían lo que se llamó la “nueva

aristocracia del país”. El encomendero más rico

de Nuevo Toledo fue Gonzalo Pizarro puesto

que la renta de su encomienda equivalía a 60%

de la de todo el Perú; su encomienda tenía alrededor de 4.000 indios tributarios y producía

140.000 pesos al año. Incluía las minas de Porco

y Potosí y comprendía todo el sur hasta la actual

ciudad de Tarija; por el oeste llegaba hasta el lago

Poopó. Otra encomienda importante fue la de

Peranzures de Camporedondo, vecino de La

Plata. Las encomiendas eran cotizadas en función de la cantidad de mano de obra que podían

proporcionar para las minas, la producción y el

transporte de alimentos como maíz, trigo y coca

hacia las minas (Arze Quiroga, 1969).

Los encomenderos tenían la intención de

perpetuarse en la posesión de las encomiendas,

lo que, como hemos visto, causó las sangrientas

guerras civiles. El resultado de la pacificación de

La Gasca fue la adjudicación de encomiendas a

la segunda y la última vida a los que participaron

en el bando real, llamado en el lenguaje de la

época como “restitución”. Hay que tomar en

cuenta que según la “Ley de sucesión” (1536),

la duración de las encomiendas se fijó tan sólo

en dos períodos o “vidas”: las del beneficiario y

de su sucesor. La mayoría de los encomenderos

en Charcas y, sobre todo en la ciudad de La Paz,

fundada en 1548, había recibido sus encomiendas de La Gasca en compensación por su lealtad

y servicio a la Corona demostrados durante las

guerras pizarristas.

Los estudios realizados por Ana María Presta

(2000) sobre los encomenderos de Charcas muestran la variedad de actividades económicas que

emprendieron tanto ellos como sus descendientes

en la época posterior a las guerras civiles. Por

ejemplo, los miembros de la familia Almendras,

aprovechando los tributos de los indios, adquirieron propiedades urbanas y haciendas y se

dedicaron a la comercialización de los productos

de la tierra y de Castilla tanto en Potosí como

en La Plata. Con la tercera generación de los

Almendras se concretó la diversificación de los

negocios manejados por sus agentes y por medio

del ejercicio de cargos en el cabildo.

Asimismo, los negocios iniciados por

Hernández Paniagua en el campo y la intermediación en operaciones de compra-venta

de inmuebles y bienes raíces fue la base del

negocio familiar. Su hijo Gabriel se convirtió

en un empresario innovador que no sólo tuvo

al comercio de la coca como parte importante

del negocio familiar sino que fue el propietario

del primer obraje de paños y ropa de la tierra

en Charcas, situado en Mizque. El obraje no

fue su única propiedad, pues adquirió tierras,

haciendas, estancias, viñedos, chacras, cocales,

huertas, casas, solares y minas ubicadas dentro

de la extensa geografía charqueña. Por otro

lado, las ocupaciones del encomendero Álvarez

Melendez estaban relacionadas con la minería

en Porco que se convirtió en negocio familiar en combinación con las diferentes empresas

agrícolas y ganaderas familiares.

Asimismo, para la familia Zarate-Mendieta,

la encomienda fue una fuente de diversificación

de sus múltiples negocios sobre todo en el área de

la minería. Otro hombre rico fue el encomendero

Martín de Robles quién invirtió las ganancias de

su repartimiento en Chayanta en las casas y minas de plata en Potosí y Porco y en propiedades

agro-pastoriles (Platt et al., 2006). El encomendero Lorenzo Aldana tenía propiedades en Lima,

Cusco, Arequipa, Potosí y La Plata, además de

tierras en Oruro, Cliza y Luje. Los administradores de la encomienda, asociados a mercaderes

arequipeños, transportaban los productos desde

Cochabamba a Potosí donde los vendían y luego

entregaban las barras de plata en Arequipa. En

1568 Aldana en su testamento ordenó crear una

“obra pía” llamada “comunidades y Hospitales

de Paria”, cuyas rentas económicas estaban destinadas a la construcción de un hospital para la

población indígena uru y fondos para apoyarla,

asimismo para proveer sustento a los pobres y los

yanaconas, los jóvenes educandos y las mujeres

casaderas. Al respecto, existe la leyenda según la

cual Aldana hizo esta reposición bajo cargo de

conciencia, debido a que los indios urus le mostraron las minas de oro y plata; esta información

no está confirmada por los investigadores que

interpretan el hecho como una compensación por

los abusos y la falta del adoctrinamiento religioso

(Del Río, 1997, 2006).

En la zona de La Paz, las encomiendas

fueron colocadas en los repartimientos de indios collas y pacajes, ubicadas en la cuenca del

lago Titicaca y en los grupos que habitaban los

valles orientales de Larecaja. Los encomenderos paceños instauraron empresas productivas

relacionadas con la minería en Porco y Potosí

y con los obrajes de paños. El primer obraje fue

fundado en 1553 por Juan de Rivas, encomendero de Viacha hurinsaya y Hernando Chirinos,

encomendero de Pucarani hanansaya, puesto

que los encomenderos podían poseer un repartimiento o bien la mitad de éste, de acuerdo al

patrón organizativo territorial prehispánico.

Juan de Rivas tenía una estancia en el valle de

Mecapaca que contaba con 13.000 ovejas y otra

en Yungas donde se producía coca desde la época

prehispánica (Morrone, 2012).

miércoles, 21 de septiembre de 2022

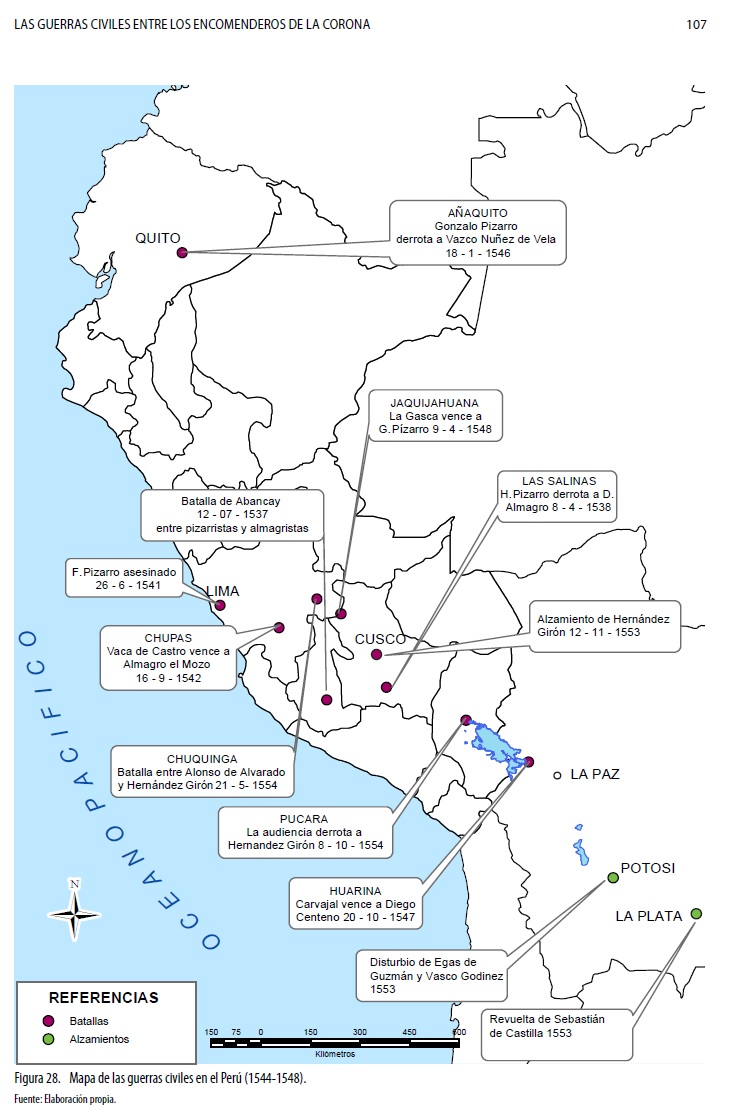

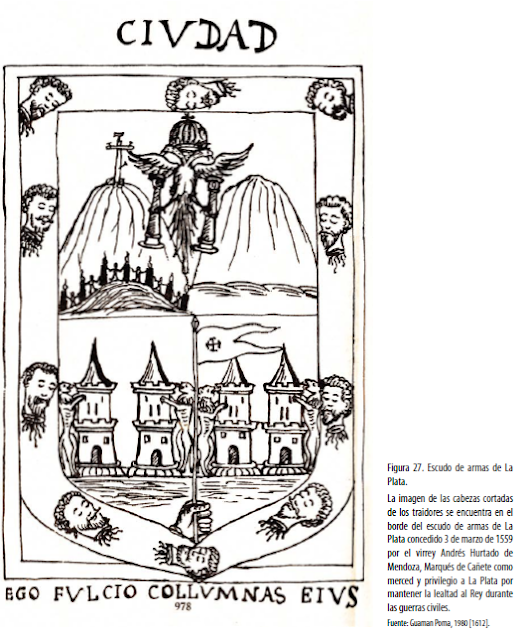

Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - Los nuevos disturbios en Charcas

La Gasca comenzó sus funciones como virrey haciendo

una nueva repartición de encomiendas (el

llamado “reparto de Huaynarima”) y se procedió

al relevo del grupo privilegiado de los encomenderos

que adquirió proporciones inauditas debido

a las crecientes ambiciones de los pretendientes

a los favores regios. Se resquebrajó el estrecho

círculo de los pizarristas descendientes de los

conquistadores que habían acaparado el acceso

a los bienes y favores. Los que lucharon al lado

del rey no pretendían abolir la encomienda, más

al contrario, aspiraban a gozar su posesión, ampliando

sus propiedades o recibiéndolas en lugar

de los encomenderos depuestos. La Gasca hizo

el nuevo reparto de encomiendas entre todos los

que habían colaborado con él en la lucha contra

Gonzalo Pizarro. Para esto contaba con 150

repartimientos quitados a los vencidos en Sajsahuana

en 1548. Sin embargo, todavía aspiraban

ser reconocidos más de 2.500 hombres armados

que luchaban bajo su mando.

En abril de 1548, el presidente La Gasca

tuvo que proclamar un nuevo reparto antes de

promulgar la tasa (o disposiciones legales que

regularizaban el trabajo de los indígenas), debido

a que los que se habían puesto bajo las banderas

del rey esperaban ser recompensados. Muchos de

estos hombres armados denominados soldados

-es decir españoles sin ningún medio de subsistencia-

se dirigieron a Potosí para buscar fortuna

y allí protagonizaron innumerables rencillas y

peleas. La Gasca solicitó la llegada al Perú de

Antonio de Mendoza que estaba ejerciendo el

cargo de virrey de México (1535-1551) para organizar

el virreinato, puesto que él debía regresar a

España. A pesar de que La Gasca actuó con mano

dura, por lo que existían quejas en su contra en la corte de Madrid, llegó a España con gran caudal

y ocupó cargos importantes en la Iglesia.

El regreso de La Gasca y la pronta muerte,

en julio de 1552, del virrey Antonio de Mendoza

fueron aprovechados por los descontentos deseosos

de obtener mayores beneficios económicos.

En marzo de 1553, en La Plata, varios conjurados

veteranos de la conquista y de las guerras civiles,

dirigidos por Sebastián de Castilla que llegó del

Cusco, asesinaron al gobernador y justicia mayor

de La Plata y Potosí, Pedro Alonso de Hinojosa,

y detuvieron a varios funcionarios reales. Paralelamente,

en Potosí se produjo un disturbio de

soldados encabezado por Egas de Guzmán y Vasco

Godínez quiénes se apoderaron del dinero de

las cajas reales. Sin embargo, este motín no tuvo

mayor repercusión puesto que el cabildo de La

Paz no apoyó esta aventura que finalmente duró

tan sólo siete días. La comisión que enseguida

llegó a La Plata, dirigida por el mariscal Alonso

de Alvarado, castigó duramente a los culpables,

ahorcando, decapitando o desterrando a los sospechosos.

Vasco Godínez fue descuartizado y se

le puso un cartel que decía: “A este hombre, por

traidor a Dios, al Rey y a sus amigos, mandan

arrastrar y hacer cuartos”.

A pesar de las crueles medidas tomadas para

aplastar los intentos de sublevación, meses más

tarde, a la llegada de la provisión de La Gasca

sobre la extinción de los servicios personales, los

encomenderos decidieron probar su suerte una

vez más. El escenario del nuevo alzamiento fue

Cusco, capitaneado por Francisco Hernández Girón

que representaba los intereses de los vecinos

de esta zona baluarte del poder encomendero. En

noviembre de 1553, Hernández Girón detuvo al

corregidor y mediante un cabildo en el Cusco se

proclamó la autoridad suprema del Perú como

procurador en la defensa de los derechos vecinales.

Mandó esta noticia a la Audiencia de Lima

y quedó a la espera del apoyo de los vecinos de

Arequipa, Guamanga, La Paz y La Plata. Sin embargo,

las filas de los encomenderos charqueños

habían sido depuradas después de la derrota de

Godínez. Además, el mariscal Alonso de Alvarado,

que todavía se encontraba en La Plata, movilizó

hombres y medios para aplastar la rebelión que

duró trece meses. Aunque esta rebelión fue la que

más similitudes tenía con la de Gonzalo Pizarro,

Barnadas (1973) opina que, a diferencia de éste

y otros sublevados anteriores como Almagro,

Francisco Pizarro, Godínez y Guzmán, Hernández

Girón no llegó a comprender la importancia

estratégica y económica de Charcas, lo que causó

el fracaso de su movimiento.

Una vez más se castigó duramente a los

rebeldes. Hernández Girón fue decapitado y su

cabeza puesta en el rollo de la ciudad de Lima

en una jaula de hierro, al lado de las de Gonzalo

Pizarro y Francisco de Carvajal. No obstante,

se vio que las medidas de represión no eran suficientes

y, por miedo a una posible repetición,

la Corona decretó un perdón general para los

culpables. Sin embargo, si la política de represión

detuvo poco a los descontentos, “la política

pacificadora mediante amnistías” produjo, según

Barnadas, una desmoralización política. El fruto

de la implementación de ambas fue el establecimiento

de un pacto entre los encomenderos y la

Corona que tuvo que suavizar las exigencias de

las Leyes Nuevas y buscar otras salidas mucho

más diplomáticas, sutiles y perspicaces.

En 1556, el virrey Hurtado de Mendoza,

marqués de Cañete (1556-1560), terminó con

los últimos intentos de rebeldía y, a partir de entonces,

se consolidó la imagen y la autoridad del

virrey. Muchos de los capitanes que participaron

en estas luchas terminaron viviendo en ciudades

como La Plata, Potosí y La Paz, como Gabriel

de Rojas, Diego Centeno, Lorenzo Aldana, Polo

de Ondegardo, Diego de Mendoza y otros que

fueron encomenderos de Charcas.

martes, 20 de septiembre de 2022

Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - Las acciones de pacificación de La Gasca

En 1546, la Corona envió al sacerdote Pedro de

La Gasca con el cargo de presidente de la Real

Audiencia de Lima para desmantelar la rebelión

de Gonzalo Pizarro. La Gasca, que quedó para

la historia con el apelativo de “pacificador del

Perú”, logró poco a poco que varios partidarios

de Pizarro se pasaran a sus filas. En la batalla de

Huarina (20 de octubre de 1547), a orillas del

lago Titicaca, Pizarro logró imponerse sobre las

fuerzas reales. Los cronistas que escribieron sobre

esta batalla coincidieron en que ésta fue la más

sangrienta de las guerras civiles: hubo grandes

pérdidas en ambos bandos, sobre todo en el de

los realistas, con alrededor de 300 a 400 muertos

y muchos heridos (Espino López, 2012).

Sin embargo, más tarde, los dos ejércitos se

enfrentaron en la batalla de Jaquijahuana (Sajsahuana),

el 9 abril de 1548 y Gonzalo Pizarro

fue derrotado. Éste fue decapitado junto con sus

principales capitanes y más de 300 personas fueron sentenciadas a muerte. La cabeza de Pizarro

fue llevada a Lima y se la colocó en un rollo con

un rótulo que indicaba: “esta es la cabeza del

traidor Gonzalo Pizarro, que se levantó en el

Perú contra su Magestad y dio batalla contra su

estandarte real”. Sus casas en Cusco, La Plata y

Porco fueron arrasadas y los terrenos cubiertos

con sal.

El análisis de la rebelión muestra un universo

complejo basado en la existencia de redes

familiares y sociales de poder del bando pizarrista

en el Perú y en Charcas, la capacidad de hacer

el uso de las ideas jurídico–políticas y el uso

de los recursos legales, económicos, militares

(Lockhard, 1982; Barnadas, 1973; Lohmann

Villena, 1977; Varón Gabay, 1986; Presta, 2000).

Sin embargo, Lorandi (2002) sostiene que tanto

entre los rebeldes y los realistas así como en el

bando de los propios rebeldes hubo dos lógicas

complementarias y opuestas: el interés privado

y el respeto a la autoridad real. Todos estos aspectos

permiten visibilizar el enfrentamiento de

los proyectos y modelos políticos. Mientras que

la Corona deseaba instituir el Estado moderno,

en el imaginario colectivo y aparato jurídico de

los conquistadores convivían los paradigmas

propios de la baja Edad Media. Los encomenderos

rebeldes que se basaban en las ideas de los

derechos medievales, ya caducos en España, se

sintieron disconformes con el avance de las ideas

de la modernidad que se gestaba en la metrópoli.

lunes, 19 de septiembre de 2022

Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - Tácticas de guerra

“En las guerras civiles del Perú, la evidencia de la traición y la contra-traición, el vaivén entre un bando y

otro desde la ruptura inicial entre pizarristas y almagristas, los conflictos de intereses y de fidelidades, era

algo asumido por todos, de manera que influyó a la hora de reclutar nuevos ejércitos y plantear, en suma,

la guerra. El terror y las ventajas económicas ofrecidas se mostraron como los principales argumentos a la

hora de la recluta.

Sin embargo, la huida hacia adelante como única solución posible acabó por hacer perder parte de las

tropas de cualquiera de los bandos en liza en un momento u otro. La búsqueda de la batalla podía ser la

solución tanto del que disponía de más tropas pero temía perderlas por el camino, como del que contaba

con menos efectivos pero estaba más seguro de su fidelidad. A menudo, los encuentros se libraron por

confiar una de las partes en que las tropas del contrario causarían traición. Y así fue en algunos casos. La

posesión de armamento suficiente y de oficiales de calidad también influyó en algunos resultados, como

en Huarina. En dicha batalla, pocos, pero bien adiestrados y equipados con armas de fuego, derrotaron a

un contingente muy superior en número.”

Fuente: Elaborado sobre la base de Espino López, 2012.

domingo, 18 de septiembre de 2022

Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - Conoce Pizarro en Quito que el capitán Diego Centeno se ha alzado por su Magestad en las Charcas. Centeno es vencido por fuerzas de Pizarro al mando de Toro.

“…llegó un mensajero con cartas que le daban aviso como en las Charcas, que es una ciudad la postrera de

la gobernación, que estará docientas leguas más adelante del Cusco, en el camino que va al Chile, estaba

un caballero que se llamaba Diego Centeno y que se había alzado en nombre de Su Magestad, con algunos

amigos suyos y había muerto a puñaladas a un capitán de Gonzalo Pizarro que allá estaba, llamado Almendras,

que estuvo en la dicha ciudad de las Charcas por Teniente del Capitán de Pizarro, y tomó la más gente

que pudo, con ánimo de venir sobre el Cusco y apoderarse de él, y como esto había sabido otro Capitán

de Pizarro que estaba en el Cusco, aderezase para ir en contra Centeno que sabía que venía. Lo cual sabido

por Pizarro proveyó que su Maestre de Campo, Carvajal, a la ligera, saliese a su nombre a dar orden cómo

apaciguar aquellos alborotos y castigase al capitán Diego de Centeno. El cual luego se puso en camino y se

recogió y juntó gente y moneda por los pueblos donde iba, para haber efectuar la empresa; y llegando a la

ciudad de Lima, hizo en ella doscientos hombres, donde fueron hechas tiranías a muchos, como tiranos y

traidores que eran, ahorcando y matando a todos aquellos que él creerá que no lo seguían de buena gana.

Y si copiosamente se hubieran de escribir las hazañas de este Carvajal y sus maldades y desafueros, fuera

un proceso infinito de sólo él y de sus cosas. Por manera que con la gente que juntó en esta ciudad de Los

Reyes, se puso en camino y en poco tiempo llegó a la ciudad del Cusco y dentro de ella halló al capitán

Toro con alguna gente, que había ya dado la batalla a Diego de Centeno y le había desbaratado y muerta

alguna gente y otros muchos había ahorcado y justiciado. Y el capitán Diego de Centeno se había escapado

con alguna gente y se había ido con ciertos indios lejos de las Charcas y no sabía donde se hubiese hecho”.

Fuente: Nicolas de Albenino en Páez, 2004.

sábado, 17 de septiembre de 2022

Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - El inicio de la rebelión de Gonzalo Pizarro (1544-1548)

Mientras tanto, el virrey Núñez de Vela había

generado reacciones contrarias en la población

limeña. En septiembre de 1544, los propios oidores

de la Audiencia de Lima lo tomaron preso

y lo embarcaron a España. Gonzalo Pizarro fue

reconocido como gobernador y llegó a ejercer

un poder casi inverosímil en los años de la feroz resistencia al poder real (1544-1548). Eran

indudables las aspiraciones regias de Gonzalo

Pizarro quién pretendió incluso casarse con su

sobrina, la hija del marqués Francisco Pizarro,

y empezó las tratativas correspondientes ante la

corte papal puesto que no fue apoyado por la corte

española. Sin embargo, algunos historiadores

sostienen que aquello no fue el deseo del propio

Gonzalo, sino el de sus allegados. Lorandi (2002)

se refirió al riesgo del que estaban conscientes los

encomenderos al romper los vínculos con España

debido a los fuertes lazos económicos, familiares

e imaginarios que sostenían con su tierra natal.

Gonzalo Pizarro designó a sus tenientes

gobernadores en diferentes puntos clave del virreinato:

Martín de Almendras y Diego Centeno

fueron elegidos para Charcas. Almendras se caracterizó

por una serie de abusos; decomisó tierras

de españoles e indios, cobró tributos indebidos,

se adueño de los reales quintos depositados en la

Caja Real e hizo decapitar a uno de los antiguos

conquistadores, Gómez de Luna. A consecuencia

de ello, Diego Centeno, un rico encomendero de

Charcas, cambió otra vez de bando y encabezó un

complot antipizarrista contra Almendras; dictó su

sentencia de muerte y fue proclamado Capitán

General y Justicia Mayor de la Villa de La Plata.

Desde allí, se inició un movimiento en apoyo al

virrey, puesto que Diego de Centeno se dirigió a

Cusco para intentar apoderarse de esta urbe, pero

no lo logró y fue perseguido por el teniente del

Cusco, Alonso de Toro, y luego por el temible y

cruel Francisco de Carvajal denominado por sus

contemporáneos como el “Demonio de los Andes”.

Cuando supo que Carvajal se aproximaba,

Diego de Centeno dispuso que el encomendero

Lope de Mendoza ocupase la villa de La Plata,

cuyo gobernador era Alonso de Mendoza, partidario

de Pizarro. Después de hacer escapar

a Diego de Centeno, Carvajal restableció las

autoridades de La Plata, castigando a todos los

sospechosos y ejecutando cruelmente a 16 españoles

en la horca o con la pena del garrote. Al

mismo tiempo, el antipizarrista y encomendero

charqueño Lope de Mendoza se enfrentó con

Carvajal en Pocona, el 8 de julio de 1546, pero

fue derrotado; escapó, pero fue alcanzado a las

orillas del río que hoy lleva su nombre. Después

de esta victoria, Carvajal se sintió dueño de la

situación en Charcas. Se retiró a La Plata donde

hizo un desfile militar, demostrando su poder y

gloria militar. Poco tiempo después, a fines del

septiembre de 1546, fue objeto de un intento de

asesinato que fue reprimido con sangre. Carvajal aprovechó su estadía en Charcas para apropiarse

y llevarse a Lima las recaudaciones de las Cajas

Reales de Potosí y Porco.

El virrey, que fue enviado a España por los

propios oidores, logró escapar y desembarcó en

Tumbes, de allí se dirigió a Trujillo donde empezó

a reunir a la gente; pero bajo la amenaza de

Pizarro que salió a su encuentro, retrocedió hacia

Quito y luego a Popayán. Con refuerzos obtenidos

en Cali, Cartagena y otros lugares, regresó a

Quito donde se produjo el encuentro entre ambas

fuerzas en la batalla de Añaquito o Iñaquito (18

de enero de 1546). El resultado de la batalla fue

la derrota del virrey que fue decapitado en pleno

campo de batalla. Según el Parecer dado a La Gasca

por un pasajero que vino del Perú, (1546) “el visorrey,

caído y herido aunque no de muerte, le buscó el

licenciado Carvajal y habiéndole hallado, le dijo

algunas palabras y mandó a un esclavo le cortase

la cabeza, e así se hizo…se usaron malos tratamientos

con su cabeza” (Pérez de Tudela, 1964).

La rebelión de Gonzalo Pizarro se destacó

por su duración (cuatro años), por la expansión

geográfica de sus acciones y por el amplio

apoyo que recibió. El éxito de los pizarristas se

puede explicar por el hecho que, en Charcas,

los hermanos Pizarro poseían una gran riqueza

originada en sus encomiendas productoras

de maíz, coca, chuño, por la plata de Porco,

el oro de la quebrada de Choqueyapu, lo que

les permitió contar con un soporte muy sólido

para la guerra. Por otro lado, según Barnadas

(1973), “la adhesión a Pizarro fue casi integral

en la sociedad hispana”: los encomenderos,

los clérigos, la gente humilde sin privilegios,

los funcionarios reales, los caciques indígenas

lo apoyaron. Juan Carlos Estenssorro (2003)

sostiene que pudo haber existido una especie

de vínculo señorial más íntimo entre algunos

caciques y sus encomenderos. El autor reveló

un caso acaecido durante los enfrentamientos

entre almagristas y pizarristas, cuando uno de

los españoles fue advertido por “la guaca” del

cacique acerca del peligro que corría el “apo macho”

(Francisco Pizarro). El encomendero creyó

en la amonestación y advirtió al gobernador de

un posible riesgo.

Por otro lado, no se puede subestimar la

participación de los indios en las guerras civiles

bajo el mando de uno u otro bando. Según investigaciones

recientes, la confederación los Charcas,

bajo el mando de Ayawiri, hijo de Coysara, apoyaba

a las fuerzas del rey y es probable que los

caracara encabezados por Moroco respaldaron

a su amo Gonzalo Pizarro con 20.000 indios de

Macha y Chaquí (Platt et al., 2006).

Mientras tanto, en plena guerra civil se

produjo el llamado “descubrimiento de Potosí”.

Según las nuevas hipótesis, el silencio respecto a

Potosí —que se encuentra a tan sólo escasas siete

leguas de Porco— se debía a la deliberada política

de los incas y los mallkus de las siete naciones. El

encumbramiento de tesoro de Potosí desde 1538

a 1545 es interpretado como la respuesta de los

incas a la violencia emprendida por Pizarro, sobre

todo después de que, en 1540, mandó quemar en Yucay a la mujer de Manco y al sacerdote Vilac

Uma. Por otro lado, se baraja la idea de que pudieron

haber existido instrucciones para esconder

las minas a los españoles, por el deseo del Inca

Manco y también de los mallkus de las “naciones”

de Charcas de reconstruir algún día el Tawantinsuyu.

En otra versión, los indios intentaban

esconder la fuente de la plata para poder pagar

los tributos en plata impuestos por los españoles.

En 1545 se desarrollaba la guerra civil así

como la estrategia de Manco Inca que, desde

Vilcabamba, intentó acercarse a las fuerzas realistas

mandando cartas al primer virrey Blasco

Nuñez Vela. El virrey que, en 1544, pretendía

implementar las Leyes Nuevas también buscaba

aproximarse a Manco puesto que tenía la esperanza

de recibir oro y plata. Manco deseaba servir

al rey con un nuevo tesoro y, de esta manera,

ayudar a someter al “tirano” Gonzalo Pizarro y

a los encomenderos. Investigaciones recientes

(Platt, Quisbert, 2007, 2008; Medinacelli, 2004)

dan a conocer que, durante los años 1543-1544,

Gonzalo Pizarro buscaba minas cerca de Porco

y llegó hasta las faldas del mismo Cerro Rico en

un lugar llamado “Asientos de Gonzalo Pizarro”,

y logró apoderarse de las vetas del Cerro por su

propia cuenta.

El traspaso de nuevas minas no sólo significó

la entrega de una importante riqueza, sino también

la transferencia del poder simbólico. Potosí

fue una de las más importantes huacas solares

del imperio inca y proporcionaba legitimidad al

poder del que tuviera su control. Por otro lado,

esta entrega significaba que los señores étnicos

ofrecían sus servicios a la Corona y esperaban ser

reconocidos como los “señores naturales de la

tierra”. En 1545, Manco Inca fue asesinado por

los españoles que él mismo acogió en Vitcos. Uno

de sus hijos, un menor de edad llamado Sairi Tupac,

asumió el trono bajo la regencia del hermano

de Manco. Posteriormente, con la mediación de

Paullu, los españoles intentaron negociar con el

Inca su adhesión al régimen. Por varios motivos,

este proceso tardó cerca de una década. Una vez

aliado con los españoles, éste murió envenenado

y la resistencia en Vilcambamba se prolongó

hasta 1572.

viernes, 16 de septiembre de 2022

Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - De cómo fueron al Perú Blasco Núñez Vela y cuatro oidores

“Entró Blasco Núñez a Trujillo con gran tristeza de los españoles, hizo pregonar públicamente las ordenanzas,

tasar los tributos, ahora los indios, y vedar que nadie los cargase por fuerza y sin paga. Quitó los

vasallos que por aquellas ordenanzas pudo y púsoles en cabeza del rey. Suplicó y pueblo y cabildo de las

ordenanzas, salvo la que tasaba los tributos y pechos y de la que vedaba cargar los indios, aprobándolas

por buenas. El no les otorgó la apelación, antes puso muy grandes penas a las justicias, que lo contrario

hiciesen, decía que traía espesísimo mandamiento del emperador para ejecutarlas, sin oír ni conceder

apelación alguna. Díjoles, empero, que tenían razón de agravarse de las ordenanzas, que fuesen sobre

ello al emperador, y que él le escribiría cuál mal informado había sido para ordenar aquellas leyes. Visto

por los vecinos su rigor y dureza, aunque buenas palabras, comenzaron a renegar. Unos decían que

dejarían las mujeres, y aún algunos las dejaran si les valiera, ya se habían casado muchos se habían

casado muchos con sus amigas, mujeres de segunda, por mandamiento que les quitaran las haciendas

si no lo hicieran. Otros decían que les fuera mucho mejor no tener hijos ni mujer que mantener, si les

habían de quitar los esclavos, que los sustentaban trabajando en minas, labranzas y otras granjerías,

otros pedíanle pagase los esclavos que les tomaba, pues los habían comprado de los quintos del rey y

tenían su hierro y señal. Otros daban por mal empleados sus trabajos y servicios, si al cabo de su vejez

no habían de tener quién les sirviese; éstos mostraban los dientes caídos de comer maíz tostado en la

conquista del Perú; aquellas muchas heridas y pedradas; aquellos otros grandes bocados de lagartos;

los conquistadores se quejaban que, habiendo gastado su hacienda y derramado su sangre el ganar el

Perú al emperador, les quitaban estos pocos vasallos que les había hecho merced. Los soldados decían

que no iban conquistar otras tierras, pues les quitaban la esperanza de tener vasallos, sino que robarían

a diestro y a siniestro cuando pudiesen; los tenientes y oficiales del rey se agraviaban mucho que les

privasen de sus repartimientos sin haber maltratado los indios, pues no los hubieron por el oficio, sino

por sus trabajos y servicios”.

Fuente: López de Gomara, 1979.

miércoles, 14 de septiembre de 2022

Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - Las Leyes Nuevas

En 1542, las guerras en las que intervinieron los

encomenderos parecían haber concluido después

de la derrota de Almagro en la batalla de Salinas,

de su juicio y ejecución (abril de 1538), y con la

actuación de su hijo, Almagro el Mozo, que terminó

con la muerte de Francisco Pizarro (junio

de 1541). Almagro el Mozo fue posesionado como

gobernador y más adelante fue vencido por el

enviado de la Corona, Vaca de Castro, que se alió

con los partidarios de los Pizarro, en la batalla de

Chupas. Fue ejecutado en 1542.

La situación de los encomenderos y las encomiendas,

los abusos a los indígenas y el interés

de la Corona en asumir de manera más directa

el control de los territorios y pobladores de

América llevaron a que, en noviembre de 1542,

se dictaran las ordenanzas de Barcelona o Leyes

Nuevas que se presentaron con el nombre de Leyes

y Ordenanzas nuevamente hechas por su magestad

para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y

conservación de los indios. Estas leyes, dictadas por

Carlos V, reemplazaban las anteriores disposiciones

contenidas en las Leyes de Burgos de 1512,

mucho más favorables para los conquistadores y

encomenderos.

Las Leyes de 1542 eran consideradas como

una especie de Constitución política para los

territorios dominados por España en América.

Contenían de forma coherente la visión de la

Corona sobre cómo debía ser la organización

estatal del imperio colonial americano (Bernand

y Gruzinski, 1996) y marcaban puntos clave para

la presencia de la Corona en estos territorios.

Tomando en cuenta los postulados del dominico

Bartolomé de Las Casas, las Leyes Nuevas

prohibían la esclavitud de los indios y regulaban

el trabajo impuesto a los indios en las encomiendas,

considerando que muchas de las muertes se producían mayormente por la excesiva presión

sobre la mano de obra en las encomiendas. Uno

de los principales propósitos de estas leyes fue

normalizar el poder que habían ido adquiriendo

los encomenderos, declarando abolida la encomienda

a perpetuidad y estableciendo su carácter

hereditario; a la muerte de los encomenderos, las

encomiendas debían quedar bajo la jurisdicción

de la Corona y los encomenderos no podrían vivir

en lugares alejados de sus encomiendas.

En el momento de la conquista, los intereses

del Estado y de los emprendedores particulares

habían confluido, llevando con éxito esta

empresa y el propósito conjunto de la ocupación

del territorio. Más adelante, una vez conseguido

el objetivo, las necesidades de ambos se

opusieron entre sí ya que los conquistadores

convertidos en encomenderos tenían también

un poder jurídico y militar sobre la población

que le había sido delegada, e interferían en los

propósitos de la Corona por sentar los principios

de un orden económico, social y político

en América.

Los encomenderos intentaron utilizar las

estrategias jurídicas expresadas a través de la

correspondencia con la Corona y las autoridades

reales para legitimar su actuación refiriéndose a

lo acordado con la Corona y a los derechos que

ganaron como conquistadores y colonos de las

tierras peruanas frente a las medidas plasmadas

en las Leyes Nuevas y que limitaban el poder

encomendero.

La Corona designó a Blasco Núñez de Vela

como primer virrey de Perú, sustituyendo al gobernador

Vaca de Castro que ocupaba el cargo

desde la muerte de Pizarro (1542). Asimismo,

fueron nombrados los oidores de la flamante

Audiencia que se estableció en la capital del

nuevo virreinato del Perú, es decir, Lima. En la

primavera de 1544, el virrey Núnez de Vela y los

oidores llegaron al Perú para implantar las Leyes

Nuevas. El virrey envió las provisiones para la ejecución de las Leyes e invocó su lealtad al rey,

pero la mayoría de los encomenderos en el Perú

no recibieron bien la noticia y tampoco aceptaron

su presencia, puesto que dichas leyes iban a despojar

de sus encomiendas a los que participaron

en las guerras almagristas y pizarristas.

Los encomenderos de otras regiones se

dirigieron a Cusco donde se estaban reuniendo

los opositores a Leyes y la región conformada

por el Cusco, Arequipa y La Plata se convirtió

en “el centro y motor de la resistencia pizarrista”

(Barnadas, 1973). El último de los hermanos

Pizarro que tenía una gran autoridad entre los

encomenderos, Gonzalo, marchó con este propósito

desde las minas de Porco que quedaban

dentro de su encomienda, en Potosí, hasta Cusco para encabezar la resistencia contra el enviado

de la Corona. En Cusco, apoyado por muchos

encomenderos, se autoproclamó “Justicia Mayor

y Procurador General del Perú” con la intención

de oponerse a las ordenanzas ante el virrey y, de

ser necesario, ante el emperador Carlos V. El gobernador

de La Plata, Luis de Ribera, en reunión

con los principales vecinos de la ciudad, declaró

su lealtad al rey y exigió juramento de fidelidad

al cabildo. Diez vecinos que negaron su apoyo al

virrey fueron apresados y condenados a muerte

por descabezamiento, la pena prevista para los

traidores. Se conoce los nombres de algunos:

don Sebastían de Castilla, don García Tello de

Vega Maqueda, Salzedo, Albán Pérez, Arévalo,

Sepúlveda, Corro, Agasanje.

El cabildo eligió a Diego Centeno y Pedro

de Hinojosa para comunicar las decisiones de

la villa y presentar sus observaciones en torno

a las Leyes Nuevas ante el virrey pero, al pasar

por el Cusco, los delegados platenses fueron

persuadidos por Gonzalo Pizarro y cambiaron

de bando. El cabildo del Cusco y Gonzalo Pizarro

escribieron al de La Plata argumentando

en contra de las ordenanzas y sugirieron que

todos los vecinos trajeran armas y caballos para

fortalecer la oposición. Sin embargo, el cabildo

de La Plata rechazó la propuesta y revocó los

poderes de sus representantes desleales. Mientras

tanto, la mayoría de los encomenderos de

la región se unió en torno a Gonzalo Pizarro.

Finalmente, en septiembre de 1544, 25 vecinos

principales de La Plata, encabezados por el

gobernador Luis de Ribera, partieron con sus

armas y caballos rumbo a Lima a ponerse bajo

las órdenes del virrey.

martes, 13 de septiembre de 2022

Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - ¿Imperio o colonia?

“Desde los inicios del XVII estaba muy en boga la idea de que las monarquías podían ser imperio o, mejor

aún, que toda monarquía nacional que se preciara tenía que alcanzar necesariamente la “dimensión imperial”.

Bajo el doble sentido con el que siempre se ha interpretado el Imperio, bien como unión de diferentes

naciones que permanecen juntas, a raíz de mecanismos jurídico-hereditarios, bajo la titularidad de un único

soberano, o bien como conglomerado de territorios que quedan anexados por sometimiento armado a

una monarquía unitaria. Llega el momento en que Imperio y monarquía nacional se confunden, como si de

la misma cosa se tratase; tal vez el ejemplo más característico, en contra de lo pudiera pensarse, no sea el

español, sino inglés, donde entre 1642 y 1689 la idea del Imperio se abre paso como distintivo de la nacionalidad

británica. En España… son proporcionalmente escasos los escritos y manifiestos donde se abogue

por un Imperio como plasmación natural de la monarquía española. Aún para aplicarlo a las Indias, hay

reticencias en emplear el término Imperio, pues bajo ninguna circunstancia, hasta bien entrado el siglo XVIII,

se aceptó en la jerga oficial que éstas fueron colonias. No obstante, cualquier amenaza externa, incluso en

el plano de la retórica política, era de inmediato contestada dejando siempre a salvo el carácter de Imperio

reservado que tenían las Indias para España. Lo que parece seguro que la proliferación de escritos sobre

“España imperial”, como sinónimo de la “España nacional”, es más bien tardía en nuestro país y muchos de

los títulos conocidos donde se abunda en tales supuestos nacionalistas del Imperio se escribieron en el

siglo XX, a partir de 1936, amparados e impulsados por los supuestos ideológicos nacionalistas y europeos

de la época.”

Fuente: Bernal, 2005.

jueves, 8 de septiembre de 2022

Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - El Estado español y América

Introducción

A la conquista, con sus enfrentamientos y negociaciones,

sucedió una etapa en la que los distintos

actores sociales de la época (encomenderos, la

Corona española, la Iglesia, sucesores de los incas,

miembros de dinastías regionales y locales)

intentaron ganar terreno para su propio beneficio

en lo administrativo, económico y político. Hubo

luchas y confrontaciones por espacios de poder

en busca de la consolidación de las instituciones y

del orden con un mayor control estatal. Entonces,

salieron a la luz todas las polémicas que desataron

la conquista y los cuestionamientos en torno al

sistema colonial y de dominación, motivados

por el control económico, el acceso a los recursos

naturales, a la tierra y a la fuerza de trabajo.

También se quiso llevar a cabo sueños de utopía

e imaginarios concebidos por diferentes sectores

ante la posibilidad de construir algo nuevo.

La población nacida en América comenzó a

vivir en esta etapa bajo un orden estatal creado

desde instancias de un Estado europeo lejano

y desconocido, con el que la mayor parte de la

población local difícilmente podía identificarse ni

considerarse representada por él (Pietschmann,

1989). Desde el inicio, se planteó la necesidad

de encontrar un ordenamiento jurídico para el

gobierno de América. Por esos años, el control

de la situación había estado en manos de quienes

lideraron la empresa de la conquista, convertidos

en encomenderos. La Corona intentó regular

las atribuciones de estos encomenderos que,

entonces, controlaban efectivamente los espacios

del territorio americano y podían movilizar a la

población indígena de sus encomiendas tanto

como fuerza de trabajo como para formar tropas

de exploración, conquista y control del territorio.

Sin embargo, al implementar su proyecto, la

Corona no contó con la posibilidad de que este

grupo fuera construyendo su propio proyecto.

Por su parte, los proyectos de la Iglesia católica

no coincidían con la visión estatal respecto a la

cuestión indígena y el trabajo forzado.

El Estado español y América

El Estado español, convertido en un imperio

colonial en el siglo XVI, no fue una estructura

que se mantuvo sin cambios a lo largo de varios

siglos. Al momento de la conquista de América,

España acababa de ingresar a una nueva etapa de

su existencia después de la Reconquista, es decir

la expulsión de los musulmanes de la península

ibérica, y estaba en camino a convertirse en un

Estado moderno, intentando unificar a sus distintos

reinos, usando principalmente la idea de

una religión unitaria para fortalecer una política

unificada y el control de la monarquía, aunque

con la supremacía del reino de Castilla. A pesar de

esto, y debido principalmente a la falta de capacidad

financiera, España había tenido que recurrir

a acuerdos con particulares para llevar adelante

la empresa de la conquista, cuya compensación

conllevaba, de alguna forma, el riesgo de convertir

los territorios conquistados en feudos con

poder militar, judicial y civil. En la zona andina,

las luchas entre los Pizarro y Almagro habían

demostrado que esta situación podía llegar a extremos

imprevisibles y a la pérdida de control de

la monarquía en estos territorios. En la segunda

mitad del siglo XVI, la Corona intentó establecer

las bases del control estatal en América y frenar

el ejercicio del poder de los particulares.

Con este propósito, se considera que la Corona

apeló a varios mecanismos principales que

se pusieron en funcionamiento: 1) la Iglesia que,

desde el inicio, suministró la base ideológica de la

evangelización como justificación de la conquista

y dominio colonial; 2) el sistema administrativo

conformado como burocracia para coordinar

e implementar en América las decisiones de

la Corona; 3) el sistema de control de tierras,

fuerza de trabajo y la producción representado

en esta etapa por la encomienda; 4) un sistema

fiscal basado en tributos que se constituyó en la

fuente indispensable de recursos, y 5) un sistema

comercial basado en el monopolio que intentaba

garantizar el control de las actividades comerciales

entre España y las colonias.

Estos mecanismos fueron variando a lo largo

del siglo XVI, con grandes cambios al inicio y al

final del mismo. Pietschmann (1989) consideró

que hubo tres factores que hicieron posible la

consolidación de la estructura colonial implementada

por la Corona española: la fundación

de ciudades para españoles como bases administrativas,

militares y políticas; la encomienda

bajo el control estatal y el reconocimiento de

los derechos de las élites indígenas en sus estratos

medios. Las fundaciones de ciudades y las

encomiendas estuvieron estrechamente ligadas

debido a que los encomenderos necesitaban un

centro urbano como base de organización, y las

ciudades solamente podían existir si contaban con

la fuerza de trabajo de los indios encomendados.

Para entender la relación de los monarcas

españoles con sus súbditos americanos, es necesario

comprender cómo funcionaba el Estado

español. A partir del siglo XVI, los reinos españoles

formaron parte de “una comunidad europea

supranacional” y los historiadores han buscado

conceptos que pudieran entender este fenómeno

político con mayor precisión, calificándolo

con los términos de “imperio”, “federación”,

“confederación de Estados”, “monarquía pluriestatal”

o la “monarquía compuesta” (Elliott,

1990; Galasso, 2000). Según Pagden (1991) fue

una “confederación de principados” reunidos en la persona de un solo rey que poseía una

administración imperial y sólo se pudo hablar

del imperio compuesto por provincias a partir

del reinado Felipe V (1700-1746), es decir del

reinado de los Borbones.

El conjunto de los dominios de la monarquía

no formaba una realidad institucional unitaria;

estaba constituida por la unión personal de

muchos Estados bajo el mismo soberano. Esta

comunidad estaba conformada por los mismos

territorios que la España actual, pero Cataluña,

que formaba parte del reino de Aragón, era más

extensa, ya que incluía el Rosellón y la Cerdeña,

regiones que Francia anexó en 1659 con el

tratado de los Pirineos. Además, la monarquía

española incluía posesiones en Italia: el reino

de Nápoles, el ducado de Milán, fortalezas en

la costa toscana; en el Franco Condado, en Alemania

y en los Países Bajos. Fuera de Europa,

España poseía los enormes territorios americanos,

a finales del siglo XVI, se adueñaron de

las Filipinas y, tras la toma de Granada (1492),

mantuvieron en sus manos varias fortalezas en

África como Melilla. Cada una de estas formaciones

políticas era autónoma y jurídicamente

independiente respecto a las demás.

Pese al intento centralizador dirigido a construir

una unidad administrativa e institucional en

estos territorios tan diversos, las distintas posesiones

españolas se diferenciaban por su grado de

integración. La falta de homogeneidad existente

entre las unidades políticas que conformaban el

conjunto de las posesiones españolas se compensaba

a través de la relación única, exclusiva y directa

que tenía cada una de ellas con el Príncipe. Castilla

constituía el corazón de este conjunto político y

las Indias fueron consideradas reinos dentro del

marco de su organización administrativa. En la

época moderna, el reino de Castilla comprendía

Galicia, Andalucía, las provincias vascas, Santander,

las Castillas, Extremadura. Los reinos de Indias

fueron incorporados a la Corona de Castilla con

una administración independiente bajo un consejo

propio, con su propia legislación (Leyes de Indias)

y con un sistema institucional particular. La naturaleza

jurídica de los territorios al otro lado del

Atlántico fue distinta de la existente en la península

ibérica, a pesar de que en todos ellos, se utilizó los

mismos elementos políticos (Altuve-Febres, 1996).

Las Indias fueron incorporadas a la Corona de

Castilla, según Solórzano, como reinos vasallos

sin perder ninguno de los derechos, formas y privilegios

reconocidos por la monarquía.

La monarquía hispánica estaba compuesta

por una multiplicidad de órdenes y estados, comunidades

y cuerpos, provincias y reinos; cada uno de ellos gozaba de un estatus particular ante

la ley. La autoridad del monarca preservaba la

armonía y orden entre las partes mediante la

agregación de derechos y privilegios en cada una

de estas entidades particulares. Pero el poder

real terminaba donde empezaban los derechos

de los súbditos y, como guardianes de la ley, los

gobernantes fueron investidos con fuerza para

proteger sus derechos.

Los monarcas sólo monopolizaron legítimamente

lo que se conocía como “asuntos de

Estado” –es decir los asuntos de guerra y paz,

patronazgo y distribución de cargos– y no reconocieron

ninguna limitación legítima de sus

decisiones. Más allá de las limitaciones prácticas,

como la distancia, los recursos, la falta de información,

el poder del rey se atenía a sus limitaciones

legales y teóricas: era un poder limitado

o constitucional. Esta forma de funcionamiento

de la estructura política plural de la monarquía

española ha recibido el nombre de pactismo. Se

trata de una relación bilateral entre el rey y los

vasallos que conlleva derechos y deberes recíprocos,

respetados por ambas partes (Guerra, 1993).

Esta lógica de relación entre la monarquía

absoluta y el orden social corporativo (colectivo)

había penetrado profundamente en la cultura

política de la monarquía hispánica. El célebre

aforismo “obedecer pero no cumplir” no significaba

de ninguna manera una práctica o costumbre

introducida por los súbditos, sino un principio

por el cual el rey no podía fallar ni ordenar algo

sin previo conocimiento detallado del caso y sin

consultar a las autoridades de cada región afectada.

La estructura política plural de la monarquía

española estaba inspirada en la metáfora corporal,

empleada en el discurso político medieval para

resaltar la unidad en que se englobaban todos

los miembros de una comunidad, comparable en

estos aspectos al cuerpo humano.

La sociedad era pensada como un organismo

cuyo bienestar dependía del desempeño autónomo,

armónico y coherente de las funciones de

varios órganos o miembros. La metáfora organicista

tenía sus raíces en la Edad Media y consistía

en la comparación de la sociedad con el cuerpo

humano basada en la idea que, para la correcta

organización de la sociedad, no se debía partir de

la consideración del individuo aislado sino de los

grupos en el que se integraban (Hespahna, 1982).

Los individuos, instituciones y estamentos eran

parte del cuerpo de la República, y constituían el

ordenamiento social estamental. Unas partes del

cuerpo humano se comparaban con las funciones

realizadas por los miembros de la sociedad. Esto

no significaba la igualdad de sus miembros o la

uniformidad de sus funciones, sino un orden jerárquico

de funciones (espiritual, militar, judicial,

productivo) y una jerarquía de cargos y personas

(clero, nobles, jueces). Durante el siglo XVII, predominó

la idea de que era imposible conseguir

una administración absolutamente centralizada

con el poder concentrado en el soberano que se

comparaba con un monstruoso cuerpo reducido

exclusivamente a su cabeza.

En el reino castellano, la doctrina corporativa

tuvo una doble interpretación: por un lado, se

presentaba al rey como cabeza del cuerpo místico

formado por todo el reino, mientras que por

otro, el propio reino y sus diferentes estamentos

eran considerados como miembros de un cuerpo.

La idea era que la función de la cabeza no debía

destruir la autonomía del cuerpo social inferior,

sino más bien mantener la armonía entre todos los

miembros, atribuyendo a cada uno el lugar que le

era propio y garantizando a cada cual su fuero o

derecho (Hespanha, 1988). Cada miembro de la

sociedad o corporación estaba predestinado a ocupar

un lugar concreto en ese cuerpo, y cualquier

intento de modificar esta adscripción generaba

graves anomalías. Las instituciones judiciales y

administrativas, tanto en el nivel regional como

en el local, en calidad de cuerpos (las audiencias,

así como las corporaciones eclesiásticas y fiscales)

gozaban de correspondencia directa con el rey y

distintos consejos (Consejo de Estado, Consejo de

Guerra de la Inquisición o los consejos territoriales

como el Consejo Real de Castilla, Consejo de Aragón,

Consejo de Indias, Consejo de Italia, Consejo

de Flandes y Consejo de Portugal).

Esto se traducía en América en que, de alguna

manera, se limitaba las atribuciones de la autoridad

virreinal. Por tanto, este dispositivo terminaba

generando cierto equilibrio de poderes basado en

la sobreposición e imbricación de las instituciones,

corporaciones y comunidades políticas, representadas

cada uno con derechos y deberes específicos y

privilegios que se definían en relación con los otros

grupos y con el Estado (Guerra, 1993).

Las relaciones de poder se caracterizaban

por la ausencia física y la lejanía del rey. Esta

peculiaridad requería el empleo de nuevos mecanismos que posibilitaran el funcionamiento

del sistema colonial. El monopolio político que

mantenía el poder real, impulsaba y fomentaba

luchas de competencia entre diversas estructuras

de autoridad como el virreinato, las audiencias

reales, los corregimientos, los cabildos y la Iglesia.

Las fuerzas políticas locales estaban equilibradas

hasta el punto de que cada cual temía el posible

fortalecimiento de la otra. Estas estructuras estaban

obligadas a depender de un órgano central

y supremo de coordinación.

El poder central terminaba bloqueando toda

tentativa de resolución final de los grupos en disputa,

de forma tal que las luchas no lo socavaban

sino que lo favorecían. De esta manera se establecían

las interdependencias del poder propuestas por

Norbert Elias (1993), que se formaron, además,

en una sociedad controlada por redes interpersonales

alimentadas por la amistad, el intercambio

de favores o las alianzas familiares, y la larga duración.

La relación entre el rey y sus súbditos era

parte de un importante campo de intercambios

múltiples y recíprocos de favores, basados en un

sistema de fidelidades, lealtades y pactos.

miércoles, 7 de septiembre de 2022

Fin del período - Prestigio sin poder en Vilcabamba

Como vimos, en 1536 Manco Inca dejó el Cusco

para refugiarse en la selva donde se sentía protegido

y donde podía controlar a los caballos que al

parecer eran lo que daba mayor ventaja en las batallas.

En el terreno quebrado y vertical los jinetes

harían menos daño. De este modo, se instaló con

sus seguidores en Vilcabamba, a 20 o 25 leguas al

norte del Cusco. Vilcabamba comprendió varios

núcleos, construcciones y lugares sagrados levantados

anteriormente y completados o ampliados

por Manco y sus sucesores. Allí reinaba con la idea

de resistir creando un gobierno paralelo.

Aunque en la historiografía tradicional se

habla de un estado neoinca en Vilcabambamba, en

verdad Manco tuvo que abandonar su propósito

de vencer a los españoles debiendo conformarse

con gozar de un prestigio religioso que aparentemente

nunca perdió, pero que no estuvo

acompañado por un dominio político efectivo.

Desde allí, su gente hostigó constantemente y por

largo tiempo a los vecinos del Cusco, atacando las

caravanas que transitaban hacia Lima. El propósito

de estas incursiones, entre otros, era adquirir

armamento europeo; así pudo conseguir armas y

formar un arsenal que utilizó en algún momento;

también se sabe que incorporaron caballos en sus

acciones (Vega, 1980). Con ello su capacidad de

negociación era mayor.

En 1537, Almagro había intentado infructuosamente

llegar a un acuerdo con el Inca aunque

reiteradamente, algunos almagristas buscaron

refugio en Vilcamaba. En 1539, Gonzalo Pizarro

incursionó violentamente en el lugar en compañía

de Paullu pero no logró apresar al Inca

sino a varios de sus allegados, entre ellos a un

hijo de Manco, el pequeño Tito Cusi que luego

gobernaría desde Vilcabamba. A pesar de que

en aquella intervención los españoles tomaron

algunas reliquias de los incas, entre ellas la imagen

solar, el éxito de la acción fue incompleto, pues

perdieron hombres mientras que el reducto incaico

se mantuvo con Manco a la cabeza. También

capturaron a la mujer del Inca, Cura Ocllo, que

fue sacrificada en Ollantaytambo.

En medio de las turbulencias de la época,

los miembros de la sociedad colonial miraban

siembre hacia Vilcabamba por diferentes razones.

Fue el caso de Diego de Almagro el Mozo quien

pretendió capitalizar a su favor a Manco y su gente,

pero la iniciativa no prosperó. Más adelante,

entre 1542 y 1543, el licenciado Vaca de Castro

consideró necesario terminar con la resistencia

de Vilcabamba; sin embargo, tampoco pudo llevar

adelante sus planes debido a la llegada del primer

virrey del Perú, Blasco Núñez Vela.

Manco y sus descendientes se mantuvieron

en una región inaccesible a los españoles

por casi cuarenta años en una suerte de exilio

interior. A pesar de la estabilidad del Inca en

Vilcabamba, no se puede afirmar que allí se

hubiera establecido un nuevo estado incaico.

Fue sobre todo una muestra de la resistencia

indígena frente a la conquista y la colonización.

Engañado por un grupo de almagristas, Manco

Inca fue asesinado entre 1544 o 1545 y le sucedió

su hijo Tito Cusi.

martes, 6 de septiembre de 2022

Fin del período - Hacia El Dorado

Cuando llegó al Perú el comisionado real Vaca

de Castro en 1542, Gonzalo Pizarro era el único

sobreviviente de los líderes de la conquista. Su

hermano Juan había muerto en el cerco del Cusco,

Hernando estaba preso en Medina del Campo

y, a mediados de 1541, Francisco fue asesinado.

Por su parte, Diego de Almagro había muerto

por orden de Hernando Pizarro y su hijo que le

sucedió en el liderazdo conocido como Almagro

el Mozo, sería ajusticiado por el gobernador Vaca

de Castro. Gonzalo tenía una enorme fortuna,

gozaba de su juventud y su experiencia en el

mundo americano.

Cuando llegó a Quito en 1539, Gonzalo no

tenía 30 años. Lo hizo por encargo de su hermano,

el gobernador Francisco Pizarro, para

ingresar hacia el oriente en busca del “País de

la Canela” o el lugar donde se suponía que se

encontraba “El Dorado”. El mito de El Dorado

acerca de un fabuloso reino ubicado en el sector

oriental del continente, gobernado por un señor

muy rico que se embadurnaba con polvo de

oro, ya se había difundido. Antes que Gonzalo,

otros ya se habían aventurado en su búsqueda

como Alonso de Alvarado que se internó hasta

el Alto Marañón.

Gonzalo reclutó 280 hombres, la mayoría

de ellos a caballo, y miles de indios que venían

de la sierra de Quito. Acompañado por perros

amaestrados en la caza, el grupo partió en febrero

de 1541. Después de mil peripecias –que

incluyó un temblor y la consecuente crecida

de los ríos– llegaron después de dos meses al

río Payamino. Sin embargo, a pesar de muchas

estrategias para encontrar el mítico lugar, incluyendo

la tortura a los indios del lugar, no

encontraron el tan buscado País de la Canela.

A más de 400 leguas al Este de Quito, iniciaron

el doloroso retorno. El hambre, las enfermedades

y los mosquitos terminaron diezmando

a los expedicionarios; cuando llegaron a Quito

en junio de 1542, solo sobrevivirían 80 de

ellos. Entre tanto, Francisco Pizarro había

sido asesinado en Lima y el gobernador Vaca

de Castro nombrado por Carlos V ya había

llegado al Perú.

Esta no fue la única “entrada” española en

busca del Dorado. Ya el griego Pedro de Candia

salió del Cusco en 1538, después de la batalla de Salinas. Candia había obtenido información de

una concubina indígena sobre tierras riquísimas

llamadas Ambaya. Fue el primer explorador que

recorrió los valles al oriente del Cusco hasta

alcanzar el río Madre de Dios. El conquistador

invirtió casi todo su patrimonio, gastando 85.000

pesos de oro para reclutar más de 250 hombres,

con el fin de partir a conquistar el Antisuyo. En

su viaje, recabó información acerca de las ricas

minas de oro de Carabaya (o kallawaya), en la

frontera actual entre Perú y Bolivia. Pedro de

Candía y sus hombres se pusieron en marcha

hacia el río Carabaya, siguiendo los pasos de

Peranzures con quien se encontró en agosto de

1538; establecieron su cuartel general donde dos

años más tarde fue fundado el pueblo de San Juan

del Oro. La expedición de Candia y Peranzures,

conocida como la “entrada a los Chunchos”, fue

un fracaso.

El retorno de Candia y Peranzures habría

sido por Chuquiago, con solamente la mitad de

la gente. La experiencia de Peranzures sirvió

para que este fuera enviado inmediatamente

por Pizarro a fundar Chuquisaca, llamada

luego La Plata y de allí partir hacia la frontera

chiriguana. El establecimiento de Chuquisaca

como el primer núcleo administrativo-eclesiástico

del Collasuyu, constituyó la avanzada de

Pizarro hacia el Río de La Plata. Era un punto

neurálgico hacia el Tucumán y el Río de La

Plata. Chuquisaca distaba apenas 25 leguas de

la fortaleza de Pocona y de allí se disponía de

las sendas chiriguanas que se internaban hacia

los llanos de Grigotá y Chiquitos. También se

articulaba con la región de Tarija y los llanos

del Parapetí. Además, por supuesto estaba

cerca de la rica mina de Porco. Potosí aún no

se conocía.

Como ya se indicó, no hay consenso acerca

de la fecha de la fundación de La Plata. Es posible

que la partida de Peranzúres junto con 52 castellanos

hacia la provincia de los juríes, en la actual

Argentina, fuera parte de un acuerdo con Aymoro,

mallku de los yamparas, para detener el avance

chirguano y las expediciones que venían desde el

Atlántico (Platt et al., 2006). Pero Anzúres tuvo

que regresar apresuradamente al Cusco ante la

noticia de la muerte de Francisco Pizarro, para

ponerse bajo las órdenes del gobernador Vaca

de Castro.

lunes, 5 de septiembre de 2022

Fin del período - El nuevo poblamiento

En este periodo, los estragos de la guerra se sentían

por todas partes: los caminos quedaron destrozados,

los campos abandonados y los depósitos

vacíos. La situación de los indios era humillante

al punto que el dominico Valverde denunció los

malos tratos que recibían. Pese a la anarquía,

en Lima, Pizarro fungía como gobernador intentando

establecer algunas leyes y otorgando

encomiendas a los conquistadores asegurando

de esta manera su lealtad.

Las encomiendas tuvieron una función clave

en este periodo, constituyéndose en la institución

que permitió a los conquistadores tener una recompensa

por su participación en la ganancia de nuevas

tierras para el Imperio. Permitieron controlar e

incorporar a la masa indígena al tributo mediado

hacia la Corona y fueron, finalmente, la causa de los

nuevos enfrentamientos entre Gonzalo Pizarro y la

Corona. De acuerdo a Pärssinen (2003), la base de

las primeras entregas de mano de obra a los conquistadores

fue un censo hecho por el Inca Huayna

Capac, registrado en un quipu estatal, como era el

sistema de registro de población bajo el gobierno

inca, pues no se entiende de otra manera que se hubiera

otorgado provincias que aún no se conocían.

Se ha intentado calcular cuál era la población

del Tawantinsuyu al momento de la conquista.

Las pautas para su estudio fueron dadas por John

Rowe en los años 1940 mostrando que las visitas o

censos coloniales podían ser la base para calcular

el resto de la población. Cotejando diversos autores y fuentes coloniales, se ha establecido que

la población del Tawantisuyu al momento de la

invasión era aproximadamente de 10 millones de

habitantes. Luego ocurrió la debacle demográfica

que duró todo el siglo XVI y parte del XVII (Recuadro

4). A esta población se unió un importante

contingente de migrantes europeos y también

africanos. Konetzke (1986) calcula que, a lo largo

del siglo XVI, alrededor de 300.000 pasajeros se

embarcaron a América, aunque algunos de ellos

lo hicieron transitoriamente. Los españoles provenían

de varios orígenes sociales pero se hizo

un escrupuloso control para que no ingresaran

extranjeros al Nuevo Mundo. Asimismo, se prohibió

el ingreso de judíos y moros y más tarde,

de gitanos. La Casa de Contratación, establecida

en Sevilla desde 1503, era la encargada de registrar

a cada uno de los pasajeros. A diferencia

de lo que se cree, 10% de este contingente eran

mujeres en las primeras épocas y en las últimas

décadas del siglo XVI llegaron a 23%. El viaje

de esclavos también estaba bien reglamentado.

Luego se prohibió que viajaran los esclavos que

ya vivían en Europa y, más bien, se desarrolló la

importación desde África.

En pocos años, el paisaje natural y social fue

drásticamente modificado. Los escasos centros

urbanos prehispánicos, que tenían sobre todo

un rol ceremonial y ritual, pasaron a convertirse

en centros de mestizaje cultural acogiendo a

la población europea que llegaba sin cesar. La

población nativa comenzó a sentir los efectos de

las epidemias y se inició el declive poblacional.

La evangelización no se había encarado todavía

como lo harán después las órdenes religiosas y

su realización se dejó a la iniciativa de los encomenderos.

Por otra parte, gracias a iniciativa de

algunos colonos, productos antes desconocidos

en América fueron introducidos, como el trigo,

la vid, árboles frutales y una nueva ganadería de

ovejas, cabras y vacas se articuló con la de los

camélidos andinos. Pero, junto a ellos llegaron

también las ratas cuyo ingreso al Perú pudo ser

fechado en 1543, con el primer virrey Blasco

Núñez de Vela. Estos roedores se propagaron

rápidamente y arrasaron los campos cultivados.

También llegaron plagas que asolaron a los camélidos.

De América a Europa se llevaron tabaco

y productos alimenticios: cacao, maíz y sobre

todo la humilde papa que, adaptada a distintas

ecologías, salvó de futuras hambrunas a Europa.

domingo, 4 de septiembre de 2022

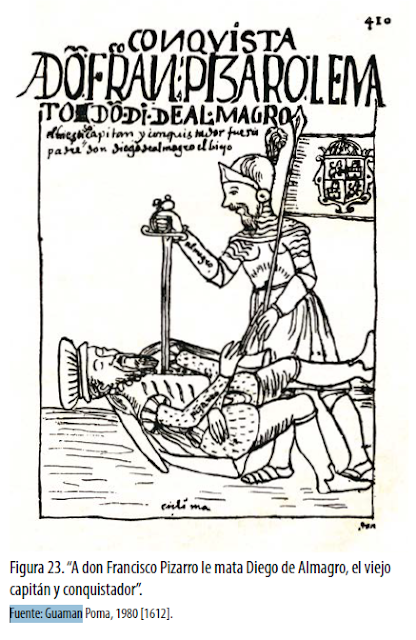

Fin del período - La derrota de los vencedores

Las pugnas por poder, riqueza y fama dividieron

a los conquistadores al punto que llegaron a las

armas. Como vimos anteriormente, las tensiones

comenzaron cuando Almagro consideraba

que su gobernación incluía el Cusco y partió al

Collasuyu para reconocer lo que consideraba

sus dominios. Se ahondaron al retorno cuando

encontró la capital inca sitiada y Almagro aprovechó

la debilidad de los Pizarro para afianzar su

posición lo cual provocó que se organizaran dos

bandos enfrentados en varias batallas entre las que

destacan algunas. Una de ellas es la de Abancay

(12 de julio de 1537) donde se enfrentaron los

partidarios de Pizarro y Alonso de Alvarado con

los de Almagro, Rodrigo de Orgóñez y Paullu

Inca. En esta batalla, los almagristas salieron

vencedores. En abril del año siguiente, un nuevo

enfrentamiento tuvo lugar en las Salinas, a 5

kilómetros al sur del Cusco. Por el lado de los

Pizarro comandaba Hernando pues su hermano

Francisco se hallaba enfermo en Lima. Mientras

los Pizarro contaban con 700 hombres, Almagro

tenía alrededor de 500 de los cuales la mitad eran

de caballería. También apoyaban sendas huestes

de indígenas entre las cuales unos 5.000 cusqueños

encabezados por Paullu apoyaban a Almagro

y un número menor de chachapoyas a Pizarro.

Los cusqueños estaban a punto de vencer a los

chachapoyas cuando recibieron el apoyo de la caballería

de Hernando Pizarro. En una batalla que

duró dos horas, Orgóñez perdió la vida y Diego

de Almagro fue capturado y luego ejecutado con

la pena del garrote.

Tras la muerte de Almagro, los de su bando

quedaron excluidos de todos los cargos y se hundieron

en la miseria: se contaba que tenían una

sola capa que se prestaban por turnos para salir

a la calle. El hijo mestizo de Almagro conocido

como Almagro el Mozo, de 22 años, ahijado

de Francisco Pizarro, reclamó la sucesión de

los dominios de su padre y se rumoreaba que

planeaba una conspiración. En la recién nacida

Lima, a medio día de un domingo de junio de

1541 se escuchó bulla en la casa de Pizarro:

eran los “chilenos” es decir los partidarios de

Almagro que habían ido con él hasta Chile.

Pizarro, su hermano y su paje se pusieron sus

corazas y lograron matar a dos atacantes pero

éstos, superiores en número, consiguieron su

propósito. Pizarro murió poco después, el 24

de junio de 1541. Su casa fue saqueada y los

cadáveres quedaron en la sala sin que nadie se

atreviera a ingresar. En la noche la esposa de

Alcántara, un partidario de Pizzaro que también

murió, recogió los cadáveres.

La cabeza visible de los almagristas era Almagro

el Mozo que, tras la muerte de Francisco

Pizarro, fue proclamado como gobernador en

junio de 1541, pero a fines de ese año se anunció

la inminente llegada de un enviado del rey.

Efectivamente, con el fin de investigar las causas

de la guerra civil que reinaba en estos territorios

por la muerte de Diego de Almagro y otros

muchos desórdenes entre los conquistadores, el

emperador Carlos V envió al Perú a Cristóbal

Vaca de Castro como juez pesquisidor. Él podía

reemplazar al marqués, gobernador Francisco

Pizarro, en caso de fallecimiento. Para darle

mayor categoría, el emperador lo invistió con el

hábito de la Orden de Santiago y lo incorporó

al Real y Supremo Consejo de Castilla. Zarpó

de San Lúcar de Barrameda el 5 de noviembre de

1540 con una escuadra de 17 navíos. Luego de

una penosa travesía, se dirigió hacia el Perú en

marzo de 1541.

Ante el anuncio de su llegada, los almagristas

abandonaron Lima dirigiéndose a la sierra donde

organizaron la resistencia contra Vaca de Castro.

Pasaron por Jauja y Huamanga intentando contactar

a Manco Inca para conseguir su apoyo;

llegaron finalmente al Cusco donde Almagro

fue recibido apoteósicamente. Aquello no impidió

que dentro de su grupo hubiera divisiones

internas. Mientras tanto, Vaca de Castro recién