Entre las diversas expediciones, destaca la de Alejo

o Alexo García, navegante de origen portugués,

que al parecer participó en la expedición de Juan

Díaz de Solís y naufragó con una de las naves.

Habiendo aprendido la lengua y las costumbres,

había recibido de los indios informaciones sobre

un rico reino y emprendido una expedición desde

el Brasil hacia el interior del continente. Su trayectoria

habría llegado tan lejos como la frontera

con el imperio incaico.

Expedicionarios y cronistas como Ruy Díaz

de Guzmán y Alvar Núñez, dan versiones sobre

un enfrentamiento entre tropas del Inca Huayna

Capac (1493 -1528) con Alejo García en la región

del Chaco. Aunque el historiador Eduardo Arze

(1969) sostiene que no hubo tal encuentro, tanto

Saignes (1985) como Barnadas (1973) y Julien

(2005), revisando la historiografía paraguaya y

argentina de principios de siglo, consideran que

efectivamente Alejo García y varios de sus compañeros

pasaron a territorio del Collasuyo. Julien

establece que García pasó al Paraguay entre 1522

y 1526 donde reunió unos 2.000 guaraníes con los

que atravesó las llanuras que separan los Andes de

la región del Chaco. García, que recibió el apodo

de “Maraita”, sostuvo varios combates contra las

naciones halladas en el camino cuya situación

étnica era sumamente compleja, aunque entre

muchos pueblos (carios, payzunos, guaxarapos,

gueno, xarayes, ymore, tarapecosis, chimenecos

…) se destacaron los chané, pueblo de lengua

arawak, agricultor y considerado como el pueblo

de contacto y de intercambio del metal andino

(Combes, 2010). Un chané habría sido la persona

que dio a Alejo García el metal que buscaba.

El pueblo chané sufró el acoso de los guaraníes,

pueblo guerrero que avanzaba desde el

Este. Este avance de los guaraníes pudo tener

antecedentes en el periodo incaico pues se sabe

que durante los siglos XIII-XV y aún antes, los

guaraní-hablantes migraron unos en pos de las

riquezas andinas y otros hacia el norte donde

habitaron la cuenca del Amazonas junto con

grupos de lenguas arawak y caribe. Estos movimientos

produjeron a su vez una gran diversidad

de grupos, lenguas y tribus en estos territorios.

Información etnohistórica sugiere que diversos

grupos habitaron el piedemonte andino antes que

los chiriguanos tupi-guaraníes (Alconini, 2002).

Pero especialmente en la región de la Cordillera

chiriguana, la migración guaraní se incrementó

en los siglos XV y XVI. (Para una ampliación de

este punto ver tomo I).

La presencia europea habría incentivado

estas migraciones que ya estaban en curso y los

guaraníes terminaron instalándose en los llanos de Itatín al sudoeste de la región posteriormente

conocida como Chiquitos y en la llamada Cordillera

chiriguana y llanos de Grigotá hasta las

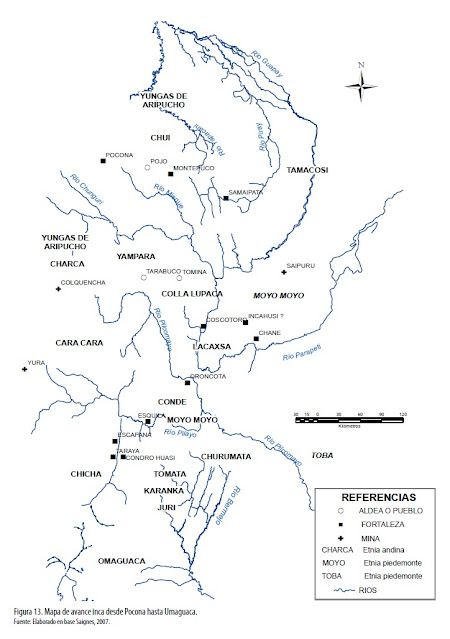

cercanías de Tarija. Para contener este avance,

los incas establecieron una cadena de fuertes

como se observa en el mapa de Saignes (2007).

Las fuentes designan a este grupo con distintas

denominaciones, pero la más popular fue la de

chiriguanos, utilizada recién a partir de 1557

como un término divulgado por los indios de las

provincias del Perú. Barnadas (1973) calcula que

el número de chiriguanos era aproximadamente

de 5.000, pero por su movilidad, dio la impresión

de una multitud.

Al parecer, finalmente, Alejo García y sus

aliados indígenas lograron penetrar hasta Tomina

y Mizque y saquear las fortalezas y depósitos

incas. Al regresar, se habrían enfrentado en Tarabuco

con los indios caracaraes, pueblo aymara-

hablante que tenía su territorio nuclear en la

región actual de Norte de Potosí, quienes fueron

obligados a replegarse. A pesar del aparente éxito

de la empresa, debido al propio carácter de la sociedad

guaraní-chiriguana en constante tensión,

el ingreso resultó en la muerte de García cuando

retornaba hacia el Paraguay (Rodríguez, 2011).

Según Saignes (2007), el contacto de García

con los caracaras constituyó el primer ingreso

europeo al Tawantinsuyu, diez años antes que

Pizarro. Sin embargo, las fuentes andinas son

confusas al respecto: se sabe que el Inca Huayna

Capac, preocupado por las invasiones chiriguanas

y la muerte de los capitanes incas Guancané y

Condori en la región de Samaipata, envió a su

capitán Yasca logrando expulsar a los chiriguanos

del pie de monte. Pero no se sabe si esta incursión

correspondía al evento relacionado con Alejo

García. Lo que parece ser cierto es que los chané

del Chaco conocían anteriormente a los caracaras

a quienes llamaban “puños” (Combes, 2010).